高校生になったし、勉強はもう本人に任せてもいいのかな?

最近、成績が下がってきた気がするけど、親はどこまで関わるべきなんだろう?

そんな悩みを抱える保護者の方、実は多いんですよ。中3の頃は「高校入試」という分かりやすい目標があったため、自然と勉強に力を入れていたお子さんも多かったでしょう。でも高校に入ると、環境や勉強内容が一気に変わり、目標を見失ってしまうこともあります。

「見守る」ことと「放任」の境界はとてもあいまい。どう関わればいいか分からず、対応を迷う保護者の方も多いはずです。

この記事では、呉市の高校生の学習環境を踏まえながら、「本人任せ」に潜むリスクや、塾に通い始めるベストタイミングについて考えます。

- 「高校生になったから本人任せでいい」は、意外な落とし穴。

- 成績低下は気づいたときには3か月遅れ、放置すると広がる。

- 早めに環境を整えれば十分に取り戻せる。今がそのチャンス。

高校に入ってから「本人任せ」になる家庭が多い理由

高校生になると、「もう自分のことは自分でできるはず」と思う保護者の方は多いでしょう。しかし、その「本人任せ」が、思わぬ形で成績の低下につながってしまうことがあります。ここでは、高校進学をきっかけに親の関わり方が変わる理由について見ていきましょう。

中学までは親がサポートしていた

中学生までは、保護者が学習をしっかり管理していたご家庭が多いでしょう。「宿題は終わった?」「テスト勉強は進んでる?」といった声かけも自然になされていたでしょうし、テストの点数に少しでも不安なところがあれば「塾にでも通わせようかしら」などと動かれていたことと思います。

これはやはり、中学を卒業するまではどう考えても子どもは子ども。親がしっかりと目配りをして、子どもに将来の可能性をたくさん残してあげたいという親心の表れですよね。

また、中学までの学習内容であれば、親自身が勉強を見てあげることも可能なので、子どもがどこでつまずいているのかイメージしやすかったことでしょう。そのため、塾などへ通わせるかどうかの判断もしやすかったというのもあるかもしれません。

高校生になると「大人扱い」をしないといけない

ところが高校進学を機に、「もう高校生なんだから」「自分でやるべき時期だよね」と、保護者が少し距離を取るようになるのが一般的です。本人の側も「勉強のことに口を出さないで」と反発することが増えるので、ますます親の側は関わることをためらうようになります。

これは自立を促すという意味ではとても大切なことです。しかし、「見守る」つもりがいつの間にか「任せきり」になってしまうケースがよく見られます。

「大人扱い」自体が悪いわけではなく、むしろ子どもの成長には必要なプロセスです。ただし、「自立を促すこと」と「放任すること」は違うという点を保護者の側は意識しておく必要があります。

「本人任せ」のままでは危険な理由

高校生の勉強を本人に任せるのは、一見すると理想的に思えます。自立を促し、責任感を育てることにもつながるという考え方自体は間違っていません。

ただし、任せ方を誤ると、気づかぬうちに「取り返しのつきにくい遅れ」を生むことがあります。ここでは、そんな「本人任せ」の落とし穴をいくつか見ていきましょう。

努力と成果が比例しない時期がある

高校の勉強は、中学とはまったく別物です。内容は一気に専門的になり、授業の進度も速く、テストの難易度も高くなります。中学時代のように「テスト前に一気に詰め込む」「受験前にラストスパート」という方法は、もう通用しません。

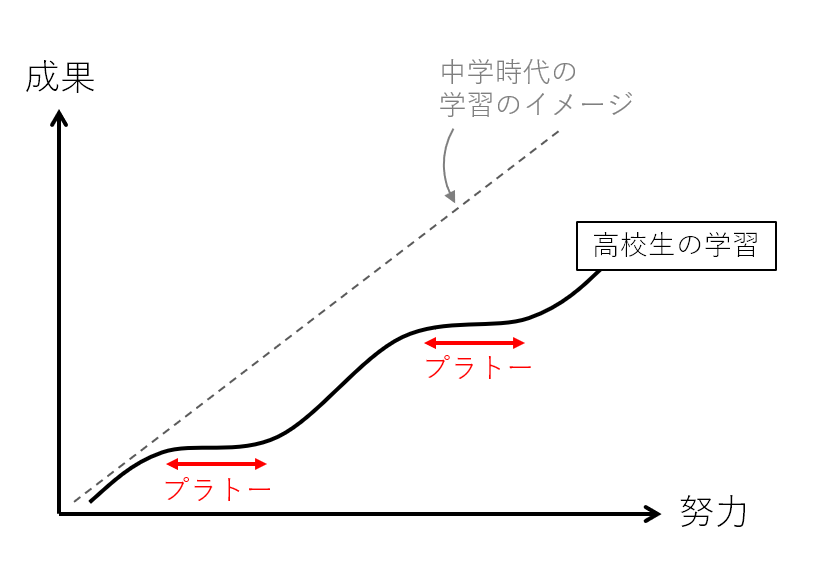

多くの高校生が口にするのが、「やっているのに成績が上がらない」という悩みです。中学までは、努力すればその分だけ結果が出ました。しかし高校では、同じように頑張ってもすぐには成果が見えない時期があるのです。

これは学習心理学で広く知られている「プラトー(学習高原)」という概念で説明できます。学習とはもともと、最初は簡単なのでちょっとやれば成果が出るのですが、学習内容が難しくなってくると「勉強しても成果が出ない時期」が必ず訪れるものです。この停滞期がプラトーと呼ばれています。

プラトーの時期はいわば「知識の熟成期間」で、次に飛躍するためにグッとしゃがみ込んでいる状態です。しかし生徒本人はそのことに気づかず「こんなに頑張っているのに伸びないのは、自分には向いていないのかも」と不安になったり、「別の方法を試してみよう」と色んなことに中途半端に手を出したりして、飛躍のチャンスを逃してしまうことがよくあります。

この時期こそ、周囲の大人の適切な支えが必要です。いま生徒本人がプラトーにいるのなら、努力の過程を一緒に見守ってあげるべきでしょう。もちろん、頑張っていなかったり、不適切な学習をしているのなら注意を促すことも大切です。

このように、特に高校生以降の生徒にとって大切なのは、「任せきり」ではなく「任せながら見守る」関係です。

ちなみに高3の夏休み以降、特にこの「プラトー」に着目した学習イメージを持つことが有効です。次の記事をお読みください。

努力の方向性を間違うと成果が出ない

もうひとつの落とし穴は、「努力の方向性」がずれたまま頑張り続けてしまうことです。

先ほどのプラトーの話とも関係するのですが、成績が停滞している理由が「知識を熟成させている期間だから」であればそのまま続けて問題ありません。しかし単に「不適切な学習を続けているから」ならば、方向転換が必要です。

たとえば、ノートを丁寧に書くだけで満足していたり、解説を写して「やった気」になっていたり。こうした姿勢は、決して怠けているわけではありませんが、「理解」ではなく「作業」に時間をかけている状態です。努力しているのに成果が出ない生徒の多くは、このパターンに当てはまります。

また、YouTubeの学習動画を見ただけで「分かった気」になるのもよくあるケースです。自分が「その問題だけが解ける」段階なのか、「類似の問題も含めて解ける」ようになっているのか…この区別を自分でつけるのは簡単ではありません。

このように、学習時間を十分に取っているだけではダメで、現状に応じた微修正をしていく必要があります。一言で表現すると「やり方も大事」ということなのですが、真面目な生徒ほど「自分は頑張っているから大丈夫」と思い込み、修正のタイミングを逃してしまいます。これこそが「本人任せ」の怖いところです。

「本人任せ」とは、責任を押しつけることではありません。むしろ、本人が自分の力を正しく発揮できるように、周囲が環境を整えてあげることが大切です。高校生にとって本当に力になるのは、「信じて任せる」ことと「必要なときに支える」こと。その両方がそろってこそ、真の自立につながります。

成績低下は「気づいたときには3か月遅れ」

多くの高校生は、自分の成績が下がっていることにすぐには気づけません。たとえば新学期に学習内容が難しくなったとしても、1学期中間テストの失敗を「次は頑張ろう」とリセットしてしまう。ところが期末テストも振るわず、ようやく「何かがおかしい」と認め始めるのが7月ごろ。つまり、実際に理解が追いつかなくなったのは4月や5月でも、本人がそれを自覚するのは3か月後、夏休み前なのです。

そこから対処を考え始めても、自分で思いつくことは「勉強時間を増やす」「YouTubeで勉強法を探す」「友達に聞く」など対症療法的なものが多く、根本の理解不足までは解消されません。

ちなみにこのとき「塾に行った方がいいのかな」と思いついたとしても、実際に行動するまでさらに3か月かかるケースが多いんですよね。「夏休みが終わったら」「部活が落ち着いたら」「次のテストの結果を見てから」と迷っているうちに秋になり、11月の模試でいよいよマズいと感じてようやく塾に資料請求する…というケースもよくあります。

このように、学習の遅れは「自覚するまでの3か月」と「行動するまでの3か月」で、気づけば半年単位の遅れになります。しかも、その間も授業は進み続けます。だからこそ、「様子を見る」よりも「少し早めに動く」ことが、結果的に最も効率的なのです。

少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

勉強のつまずきは「むし歯」のようなもの

勉強の遅れは、むし歯と一緒で放っておいても自然には治りません。しかも厄介なことに、1つの「わからない」が別の単元にも悪影響を及ぼします。

数学の因数分解が理解できなければ二次関数で苦しみ、英語の文法が曖昧なままだと長文読解でつまずき…こうして「1つのむし歯」が他の歯にうつるように、理解の穴は広がっていきます。

そして、痛み(=成績低下)を感じたときには、すでに症状が進んでいます。しかも、放置期間が長いほど、治療(=成績の立て直し)には時間がかかる上、痛みも伴います。それまでの誤った理解を修正し、勉強法も組み直す必要があるためです。

だからこそ「早期発見・早期対処」が重要です。模試や定期テストを「定期検診」と捉え、「どこが弱点か」を早めに確認しておく。保護者としても「結果の点数を見て終わり」ではなく、なぜその点数になったのかを多面的に考える必要があるでしょう。

「課題をやっている=理解している」とは限らない

高校生になると、学校の課題は一気に増えます。英単語の小テスト、模試直しの提出ノート、数学の問題演習など…。これらをこなすだけで一日の勉強時間が埋まってしまう生徒はたくさんいます。

しかし「課題を済ませた=理解した」ではないのです。課題は「提出が目的」になりやすく、「本当の理解」まで到達していないケースが多く見られます。

かといって課題をなくせばいいという話でもありません。本来これは「課題の使い方」の問題です。「課題を済ませれば理解も進むんでしょ」と思い込むのではなく、「理解を深めるために課題を活用する」という意識が必要です。教師も生徒もその視点を持たなければ、課題が「やらされ仕事」になってしまうでしょう。

このバランスを取るのは難しいため、第三者が適切にサポートしてくれる環境があると望ましいですね。

ちなみにコムタス進学セミナーでは担任制を導入し、必要に応じて「課題の進め方」にも介入して成果を挙げています。たとえばこちらの記事をお読みください。【PR】

ここまでに、「本人任せ」が危険な理由をいくつか見てきました。「本人任せ」が悪いわけではありません。ただ、「任せる」ためには、「見守る力」や「適切な介入」といった高度な判断が必要になるということを、ぜひ知っておいていただきたいと思います。

塾通いのタイミングはいつが理想?

「そろそろ塾に通わせた方がいいのかな」

保護者の方がそう感じたときには、すでに学習の遅れが始まっていることが多いものです。

もちろん、焦って入塾を決める必要はありません。ただし、早めに相談して現状を客観的に見てもらうだけでも、その後の選択肢は大きく変わります。

ここでは、実際に成果が出やすいタイミングと、その理由について見ていきましょう。

最も成果が出やすいのは「高1の最初から」

高校生の入塾で成果が出やすい時期は、ズバリ「高校に入ってすぐ」です。

多くの生徒がまだ新しい環境や授業ペースに慣れていないこの時期に、「正しい勉強習慣」と「高校仕様の学び方」を身につけることができれば、その後の伸び方はまったく違ってきます。いわば「転ばぬ先の杖」として高1春から通い始めることで、学習のスタートラインを整えられるのです。

実際、私たちもコムタス進学セミナーで指導していて感じるのは、早期に通い始めた生徒の方が成績を伸ばしやすいということです。もちろん100%必ず成果が出ているわけではないことは、本当にお恥ずかしく申し訳なく思います。しかし、傾向として「早く始めた生徒ほど、安定して成果を出している」のは確かです。

一例ですが、2025年春の大学入試結果において、コムタス進学セミナーからいわゆる難関大に合格した生徒の多くは、高1の4月最初から通塾していました。

- 呉三津田高校 → 東京大学、慶應義塾大学、広島大学医学部医学科、広島大学情報科学部、広島大学生物生産学部、広島大学理学部、大阪公立大学(2名)など

- 呉宮原高校 → 山口大学

これらの生徒は高1の春から通塾することで「高校生らしい勉強スタイル」に少しずつモデルチェンジができていたのだと思います。

たとえば広島大学医学部医学科に合格した生徒はこんなことを書き残してくれました。

私は家だと全く勉強に集中できなかったので、いつもコムタスに行くことで勉強するスイッチを入れていました。平日は学校終わりに可能な限りコムタスへ行き、休日も部活後はもちろん、部活がない日も朝10時過ぎには自習室で勉強を始めるようにしていて、1年生の時から習慣になっていました。コムタスに行くことで勉強モードに切り替える習慣は私に合っていて、この習慣にとても助けられました。

また、高1のうちから学習の「つまずき」を感じた時点でサポートを受けられる環境にいたことも大きいでしょう。いわば「むし歯になる前に手を打つ」ことができたということです。

当たり前のことですが、勉強は正しい方法で早く始めるほど楽になります。逆に、後から取り戻そうとするほど時間が足りなくなります。だからこそ、「早すぎるかな?」と思うくらいの時期に動くのが、最も合理的なのです。

途中入塾で成果を出す生徒もいる

もちろん「スタートが遅れたらもう間に合わない」というわけではありません。途中入塾でも、しっかり成果を出して難関大への合格を勝ち取った生徒はたくさんいます。

たとえば2025年の春には次のような例があります。

- 呉三津田高校 → 九州大学

- 広高校 → 九州大学

- 呉宮原高校 → 島根大学

いずれも高2以降に入塾した生徒でしたが、限られた期間で高い目標を達成しました。

ただしこれらのケースでは、本人の強い目的意識や集中力などに加えて「入塾時にあまり学力に弱点がなかった」という条件が必要です。

裏を返せば「高1の最初から通ってくれていれば、もっと上を狙えたかもしれない」と感じるケースもある、ということです。

たとえば、高3の夏前に「30点しか取れません」と相談に来て入塾した生徒が、12月には70点台を取るようになったケースもあります。それなら、もう少し時間があれば90点台も夢ではなかったのでは……そんな思いを抱いてしまうのです。

早い段階で正しい勉強を始めれば、それだけ修正の余地が広がります。途中入塾でも成果を上げることは可能ですが、早期に動いた方が圧倒的に楽であることは間違いありません。

「様子見」を選ぶ心理は?

保護者様の中には、「最初から塾に行かなくても大丈夫では?」とお考えの方も多くいらっしゃいます。

その背景には、「まずは学校生活に慣れてから」「課題をこなせるようになってから」といった、温かい親心があることでしょう。お子さんを信じて見守る姿勢は、まさに自立を尊重する素晴らしい姿勢です。

とはいえこの方針の難しいところは、「高校生らしい勉強スタイル」へスムーズに移行できないまま、課題をこなすだけで精一杯になってしまうケースがあるという点です。そうなると、弱点を克服するために塾を検討しようとしても、その時点で生活のリズムが固まっており、新しい習慣を取り入れること自体が負担になってしまいます。結果として「気づけば次のテスト」「また次の学期」と、タイミングを逃してしまうケースを私たちは数多く見てきました。

本来、学校と塾は「どちらかを選ぶ」関係ではなく、「協力して1人の生徒を支える」関係にあります。学校と塾、それぞれの役割をうまく組み合わせることで、学びが循環し、相乗効果が生まれます。

お子さんの努力を信じる気持ちはそのままに、必要なサポートを上手に取り入れる。それが、「本人任せ」と「過保護」のちょうど真ん中にある、理想的な関わり方だと私たちは考えています。

まとめ

高校生になると「もう勉強のことは本人に任せても大丈夫だろう」と考えるご家庭が増えます。しかし実際には、その「任せ方」ひとつで、成績や学習意欲の行方が大きく変わるのです。

高校の勉強は、中学までとは比べものにならないほど内容が深く、スピードも速くなります。その変化に気づくのが少し遅れるだけで、気づけば「半年単位の遅れ」になることも珍しくありません。

だからこそ、「もう少し様子を見てから」ではなく、「少し早めの行動」が大切です。

また、「本人任せ」と「過干渉」のあいだには、もうひとつの道があります。それが「任せながら見守る」関わり方です。生徒が自分で考え、努力する力を育てながら、必要なときには手を差し伸べる。このバランスが、最も成果につながります。

コムタス進学セミナーでは、こうした「任せながら支える」学びの形を大切にしています。日々の学習状況を見守りながら、必要に応じてアドバイスを行い、学校との両立をサポートする。それが、私たちの考える「地域に根ざした伴走型の塾」です。

もし今、「本人任せで大丈夫かな?」「塾に行くタイミングを逃したかも」と感じておられるなら、どうぞお気軽にご相談ください。相談に遅すぎることはありません。いつでも「今」が一番動きやすいタイミングです。

- 集団と個別、どちらも選べて組み合わせも自由

→ 自分に合ったスタイルで無理なく勉強を続けられます。 - 土日も22時以降まで使える自習室

→ 静かに集中できる「もう一つの居場所」が、ここにあります。 - 授業はすべて録画でいつでも振り返りOK

→ 欠席時や復習にも、安心して取り組めます。 - 授業進度は学校にきちんと対応

→ 学校と塾をガッチリかみ合わせて受験対策できます。 - じっくり基礎を固めるコースから、効率重視のテキパキコースまで

→ 目標や理解スピードに合わせて柔軟に対応できます。 - わからないをその場で質問できる、講師常駐の自習スタイル

→ 一人で悩まず、その場で解決できるから安心です。 - 小論文・面接などの個別対策にも対応

→ 総合型・学校推薦型選抜にも備えられます。 - 「何を学ぶか」だけでなく、「どう学ぶか」から指導

→ 勉強のやり方が変われば、成績も変わります。 - 小学生から始められる「京大東田式パズル」も人気

→ 楽しみながら「考える力」を自然に鍛えられます。

少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

コメント