私大入試の共通テスト利用って、一般選抜とどう違うの?

模試で私大の志望校を書くとき、受験方式はとりあえず適当でいいの?

こんな疑問にスパッと答えられる高校生は多くありません。忙しい日々の中で細かく調べる余裕がなく、そのまま高3の夏を迎えてしまうことも珍しくないでしょう。

しかし、同じ大学でも受験方式によって求められるレベルは大きく変わります。そこを知らずに模試に書いてしまうと、判定結果が役に立たなくなったり、戦略を誤って大切な時間を浪費してしまうリスクがあります。

この記事では、とくに「共通テスト利用方式」に焦点をあて、

- 共テ利用はなぜ難しいのか

- 一般選抜と比べてどのくらい難しいのか

を客観的データを交えて解説します。そのうえで、模試や出願の場面で私大の受験方式をどう選べばよいのか、広大や愛媛大などを志望する受験生にも役立つ具体例を示します。

この記事を読めば、あなたにとって最適な方式の選び方がクリアになり、受験戦略に自信が持てるはずです。

- 共通テスト利用方式は「定員が少ないから難しい」のではなく、上位層が集中するから難しい。

- 難易度は一般選抜よりも「およそワンランク上がる」と考えておくべき。

- 模試や出願では、実力相応・チャレンジ校は一般入試、滑り止め校は共テ利用が基本戦略。

そもそも「共通テスト利用入試」とは何か

私大入試について本腰を入れて考え始めたとき、結構つまずきやすいのが「共通テスト利用」という言葉です。一般選抜との違いや仕組みを正しく理解していないと、受験戦略を立てるうえで大きな勘違いをしてしまうこともあります。ここではまず、共通テスト利用方式の基本から確認しておきましょう。

定義と位置づけ

共通テスト利用入試(共テ利用)とは、大学入学共通テストの成績を合否判定に使う私立大学の一般選抜方式です。もともとは「センター試験利用方式」として1990年度入試から始まり、現在では全国の大多数の私大が導入しています。

一般選抜の一部として位置づけられており、大学独自の試験を受けることなく、共通テストの点数だけで出願できるのが特徴です。国公立大志望者にとっては、共通テストの点数が良ければ「出願するだけで」私大合格を勝ち取れるので、本命の私大や国公立大への対策に集中できるメリットがあります。

方式の種類(単独型・併用型)

私大入試の共テ利用には、大きく分けて2つの方式があります。

- 単独型

共通テストの点数だけで合否を判定する方式です。多くの大学で採用されており、もっともシンプルな形といえます。大学独自の試験が課されないため、受験生にとっては「共通テストを受けて出願するだけ」という手軽さが魅力です。 - 併用型

共通テストに加え、大学独自の試験も組み合わせて合計点で合否を判定する方式です。ある意味、国公立大と似た仕組みですね。

つまり、「単独型=共通テスト一本勝負」「併用型=共通テスト+大学独自のテスト」と理解すると分かりやすいでしょう。「併用型は国公立2次と同じ」と思ってもよいでしょう。

個別入試(一般選抜)との違い

私大入試において、共テ利用(単独・併用)と一般選抜はどう違うのでしょうか。

一般選抜は、各私立大学が独自に作成した試験を受けて、その得点だけで合否を判定する入試です。当然、出題傾向や難易度には大学ごとの特色があります。

共通テストの点数は一切関係ないので、共通テストをそもそも受験していなくても私大の一般選抜は受験できます。また、共通テストを受けて不本意な点だったとしても、一般選抜の合否には一切影響しません。

共テの点数が基本的には必須である国公立大と違って、私大の一般選抜の場合は、共テの点数が必要でない(共テ受験そのものが不要)というのが大きな特徴です。

よくある誤解と「本当の理由」

共通テスト利用方式については、受験生の間でいくつかの「よくある誤解」があります。誤解したまま出願(または模試の志望校記入)をしてしまうと、無謀な挑戦になってしまったりすることも…。ここでは代表的な勘違いと、その背景にある本当の理由を整理しておきましょう。

「定員が少ないからボーダーが上がる」の誤解

よく耳にするのが「共テ利用は募集人員が少ないから難しい」という説明です。確かに募集要項を見ると「募集人員2名」などと極端に少ない数字が並んでいて、不安になりますよね。

しかし実際には、発表されている募集人員はあくまで目安であり、合格者数はその何倍・何十倍も出されているケースがほとんどです。

例えば2025年入試の実績(共テ利用)を見ると、次のようになっています(ごく一例です)。

| 大学名 | 学部・学科 | 募集定員 | 実際の合格者数 | 合格者数/定員 |

|---|---|---|---|---|

| 同志社大学 | 理工・機械システム工 | 2名 | 17名 | 約8.5倍 |

| 立命館大学 | 理工・機械工 | 15名 | 312名 | 約20倍 |

| 広島工業大学 | 工・機械情報工 | 11名 | 81名 | 約7.4倍 |

このように「定員」が少なくても、実際にはかなり多くの合格者が出ていることがわかります。これは「その大学に合格しても、別の本命の大学に受かったらそちらに進学する」という受験生が多いためです。皆さんも複数の私立大学を受験することが多いと思いますが、進学先は一つですよね。

このことから分かるように、「募集定員が極端に少ないから合格しにくい」というのは誤解です。共テ利用の難しさの本質は別のところにあります。

ボーダーが高くなる本質的な理由(上位層の集中)

共テ利用の難しさの本質は、上位層が多数出願してくることにあります。

成績上位の受験生にとって、共テ利用は「滑り止めを確保できる便利な制度」です。「滑り止め」だと思う大学に足を運んで受験するのは面倒でも、出願しさえすれば受験が終わってしまう共テ利用という仕組みによって、何校でも「念のため」合格をゲットできてしまいます。

こういった事情により、どの大学にも高得点者が多く集まるため、共テ利用は高得点勝負になってしまいます。これこそが「共テ利用は難しい」と言われる本当の理由です。

科目数と難易度の関係

もうひとつ誤解されやすいのが「科目数が少ない方が楽」という考え方です。

確かに2~3科目だけで受験できる方式は、得意科目で勝負できる分ラクそうに見えます。ところが実際には、誰もがそう思うからこそ上位層が集中し、結果的にボーダーが上がるのです。

逆に5~7科目を課す方式では、全ての科目で高得点を取ることは難しいため、相対的にボーダーの得点率は下がる傾向があります。

つまり、「科目数が少ない=受かりやすい」とは限らず、むしろ少科目型の方がハイレベル勝負になりやすいのです。

共通テスト利用は「どのくらい」難しいのか?

共テ利用の難易度が一般選抜よりは高いことは納得してもらえたと思いますが、それでは「どのくらい」難しいのでしょうか?

ここでは特に呉エリアの高校生がよく志望する関関同立・近畿大学・広島工業大学を例にとって、客観的かつ具体的に難しさを明らかにします。

結論「ワンランク上」の難しさになる

最初に結論ですが、共テ利用は一般選抜に比べて「ワンランク上」の難しさになるイメージです。

もちろんここで「ランクとは?」という疑問が生じると思いますが、高2か高3ぐらいになれば、例えば「工学部に進学するならA大学→B大学→C大学・・・」のように難易度の序列がだいたい頭にあると思います。その序列が一つ上がるようなイメージ、ということです。

つまり、B大学を共テ利用で受けることは、C大学を一般選抜で受けるのと同じぐらいの難易度になってしまうというわけです。この先で具体的な大学名と客観的データを用いて説明していきます。

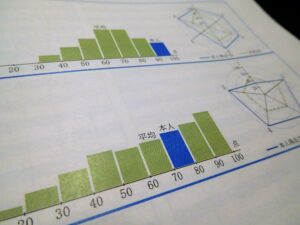

国公立と私大(共テ利用)のレベル対応

では具体例を見ていきましょう。データはベネッセ・駿台が提供している「データネット」から「度数分布マクロ」というものを使って取得しました(2025年1月公開)。得られるデータから、以下の2点を抽出してまとめました。また、受験科目については各大学の受験生向けサイトから最新情報を取得しています。

- 大学・学部・学科・受験方式ごとの「B判定を得るために必要な共テの点数」

- 前年にそれぞれの受験方式で何人合格し、何人不合格になったか

まず、同志社・立命館・近畿・広島工業の各大学の共テ利用のB判定データをご覧ください。B判定のために必要な得点率が高い順に並べてあります。また、比較しやすくするため、多くの大学に存在する「工学部の機械系」で比べています。

| 大学 | 学部・学科 | B判定得点率 | 科目数 | 満点 | B判定得点 | 科目 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 同志社 | 理工・機械シス工 | 93% | 6 | 600 | 555 | 英・国・数IA・数IIB・物・化 |

| 立命館 | 理工・機械工 | 82% | 4 | 500 | 410 | {英・国・社・情}から高得点1つ・数IA・数IIB・{物・化}から高得点1つ |

| 立命館 | 理工・機械工 | 80% | 5 | 700 | 560 | 英・国・数IA・数IIB・{物・化・生・社・情}から高得点1つ |

| 立命館 | 理工・機械工 | 79% | 7 | 800 | 635 | 英・国・数IA・数IIB・物・化・{社・情}から高得点1つ |

| 近畿 | 理工・機械工 | 74% | 5 | 500 | 370 | 英・国・数IIB・{物・化・生}から高得点1つ・{社・情}から高得点1つ |

| 近畿 | 工・機械工 | 54% | 5 | 500 | 270 | {英・国・数IA・数IIB・社・情}から高得点5つ |

| 広島工業 | 工・機械情報工 | 51% | 5 | 600 | 305 | 英・数IA・数IIB・{物・化・生・地}から高得点1つ(*)・情 |

(*)広島工業大学の理科は「理科基礎2つ」でもOK

どうでしょうか。もしあなたが高3生なら、マーク模試で8割とか9割を取るのがどれほど大変かは分かるでしょう。立命館とか同志社に共テ利用で合格しようとすれば、そのぐらいの得点が必要になります。

次に、国公立大学についても同様に調べました。国公立大学には「共テ利用」という制度はないので、一般選抜前期のB判定得点率です。

| 大学 | 学部・学科 | B判定得点率 | 科目数 | 満点 | B判定得点 | 科目 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 京都 | 工・物理工 | 89% | 8 | 225 | 200 | 6教科8科目 |

| 大阪 | 工・応用理工 | 83% | 8 | 325 | 270 | 6教科8科目 |

| 神戸 | 工・機械工 | 80% | 8 | 350 | 280 | 6教科8科目 |

| 広島 | 工・機械輸送系 | 71% | 8 | 1000 | 710 | 6教科8科目 |

| 愛媛 | 工 | 55% | 8 | 650 | 355 | 6教科8科目 |

B判定を得るためには、京大で9割、神戸大で8割、広大で7割といったところですね。

先ほどの私大共テ利用と比較すると、だいたい以下の対応関係になっていることが分かります。

- 京大 ≒ 同志社(共テ利用)≒ B判定9割

- 神戸大 ≒ 立命館(共テ利用)≒ B判定8割

- 広大 ≒ 近大理工(共テ利用)≒ B判定7割

- 愛媛大 ≒ 近大工(共テ利用)≒ B判定5.5割

ただ、高3生なら率直に「こんなに同志社って難しかったっけ?」「こんなに立命館って難しいの?」とも思うでしょう。

そうですね。もし私大を一般選抜で受けるなら、対応関係のイメージは以下のような感じです。これは客観データで示すのが難しいので肌感覚となりますが、20年以上呉の高校生を指導してきた感覚なので、それなりに信じていただいていいと思います。

- 京大 ≒ 早慶(一般選抜)

- 神戸大 ≒ 同志社(一般選抜)

- 広大 ≒ 立命館(一般選抜)

- 愛媛大 ≒ 近大理工(一般選抜)ちょっと近大の方が難しい

こうして並べてみると、同じ私大でも「共テ利用で受けるとワンランク上の難しさ」になることがお分かりいただけるでしょうか。

たとえば広島大への合格が有望な生徒でも、「滑り止めで近大理工を受けよう」と思ってウッカリ共テ利用にしてしまうと、滑り止めではなく五分五分の勝負になってしまうということです。

実際の出願時の注意点

では出願時や模試の志望校に記入する際、どんなふうに入試方式を選べばいいのかを次に見ていきましょう。

ここまでのデータで理解していただけたと思いますが、「自分の実力相応な大学」に共テ利用で出願してはいけません。以下のように考えましょう。

- 滑り止めのつもりの私立大学

一般選抜であれば安心して合格できる水準でも、共テ利用では五分五分になるかもしれません。「十分安心」と言えるぐらいの自信があれば共テ利用でいいでしょう。 - 実力相応の私立大学

共テ利用で受けると多くの場合不合格になります(例:広大志望者にとっての立命館大学)。一般選抜で出願することをおすすめします。このレベルの私大なら、国公立2次と私大一般選抜が同じくらいの難易度なので、緊張感を持って受験できるのも良い点です。 - 挑戦レベルの私立大学

共テ利用で受けると確実に不合格になります(例:広大志望者にとっての同志社大学)。必ず一般選抜で受験しましょう。

このように、共テ利用は「楽な方式」ではなく「安全校の合格を確保するための手段」と考えるのが正しい使い方です。実力相応や挑戦レベルの大学は、迷わず一般選抜で受けてくださいね。

ちなみに「共テ利用で出願すれば、合格したときに『マークミスがなかった』ことが確認できるので便利」という趣旨のことを聞いたことがある人もいるかもしれません。このことについては、以下の記事をご確認ください。

模試で志望校を書くときの入試方式の選び方

模試で志望校を書くとき、大学・学部・学科まではきちんと考えて書くとしても「受験方式が多くてどれを選んでいいか分からない…」と困った経験、ありませんか?方式の選び方を間違うと判定も大きく変わってしまいます。ここでは、模試の使い方を改めて整理しておきましょう。

模試の役割の再確認

模試は単なる「合否占い」ではありません。本来の役割は次の2つです。

- 志望校との距離を把握する:B判定を得るにはあと何点必要かを知り、学習計画に活かす。

- 得意・苦手を可視化する:どの科目のどの分野に伸びしろがあるか、重点的に対策すべきかを見極める。

受験方式の選択は、特に「志望校との距離を把握する」ための目的にとって重要です。

方式選択の原則

上で述べたことと重複しますが、模試の志望校記入の際には以下のような方針で受験方式を選びましょう。共テ利用を選ぶと難易度がワンランク上がることを念頭に置いてください。

- 実力相応/チャレンジ校:一般入試を選びましょう。「前期A」「全学」「個別」「理系」「文系」のような名前になっているんじゃないでしょうか。「共テ」という文字が入っている方式は共テ利用なので、選んではいけません。

- 滑り止め校:ここでは共テ利用でもOKです。実際に共テ利用で出願したときの合格可能性をチェックするためにも、模試で判定を見ておくことには意義があります。

実際に私立大学に出願するときの入試方式の選び方

模試での判定の使い方を理解したら、実際の出願です。ここでは、出願時に考えておくべき具体的なポイントを見ていきましょう。

科目数・日程・出願時期・費用など

出願方式を選ぶときには、以下の点をしっかりチェックしておきましょう。

- 科目数:少科目方式は得意科目に絞れて有利そうに見えますが、実際は上位層が集中するため合格最低点は高め。多科目方式は分散が効きやすく、得点率のハードルは下がるものの苦手科目から逃げられないデメリットもあります。

- 共テ利用か一般選抜か:模試での志望校記入と同様に「安全校なら共テ利用でもOK」「実力相応・チャレンジ校なら一般選抜で」の原則を忘れないでください。

- 日程:受験日が連続していると体力的に消耗します。地方の受験生の場合、受験地までの往復にかかる時間や体力をよく考慮しましょう。ちなみに呉エリアに居住している生徒の場合、個人差はありますが、呉から広島市まで往復するのを3日連続で行うと結構しんどいと思います。

- 出願時期:事前出願(共テ前に出す方式)か、事後出願(共テの自己採点後に出す方式)かを見極めましょう。後者なら共テの実際の得点を踏まえて出願できるので、確実性が増します。

- 費用:受験料はもちろん、併願割引やキャンパス移動の交通費まで含めてシミュレーションしておくと安心です。

こうして見ると、実際の出願時には模試で気をつけること以上に多くの要素を気にしなければならないと分かりますね。

まとめ

共通テスト利用は「楽な方式」「共テを受けたら共テ利用で出願」などと誤解されがちですが、実際には上位層が集中するため、「受験の手間が省ける分、難易度がワンランク上がる」方式です。大切なのは、方式の特徴を正しく理解し、「安全校は共テ利用」「実力相応・挑戦校は一般選抜」と使い分けることです。

模試での志望校記入や出願の場面では、目先の「手軽さ」に流されず、学力に応じた最善の選択を意識してください。正しい情報と戦略に基づいた決断が、あなたの合格を近づけます。

日々の努力は必ず実を結びます。自信を持って受験に臨んでくださいね。

- 集団と個別、どちらも選べて組み合わせも自由

→ 自分に合ったスタイルで無理なく勉強を続けられます。 - 土日も22時以降まで使える自習室

→ 静かに集中できる「もう一つの居場所」が、ここにあります。 - 授業はすべて録画でいつでも振り返りOK

→ 欠席時や復習にも、安心して取り組めます。 - 授業進度は学校にきちんと対応

→ 学校と塾をガッチリかみ合わせて受験対策できます。 - じっくり基礎を固めるコースから、効率重視のテキパキコースまで

→ 目標や理解スピードに合わせて柔軟に対応できます。 - わからないをその場で質問できる、講師常駐の自習スタイル

→ 一人で悩まず、その場で解決できるから安心です。 - 小論文・面接などの個別対策にも対応

→ 総合型・学校推薦型選抜にも備えられます。 - 「何を学ぶか」だけでなく、「どう学ぶか」から指導

→ 勉強のやり方が変われば、成績も変わります。 - 小学生から始められる「京大東田式パズル」も人気

→ 楽しみながら「考える力」を自然に鍛えられます。

少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

大学を目指す中で「内申点って要るの?」と気になっている人はこちらをお読みください。

コメント